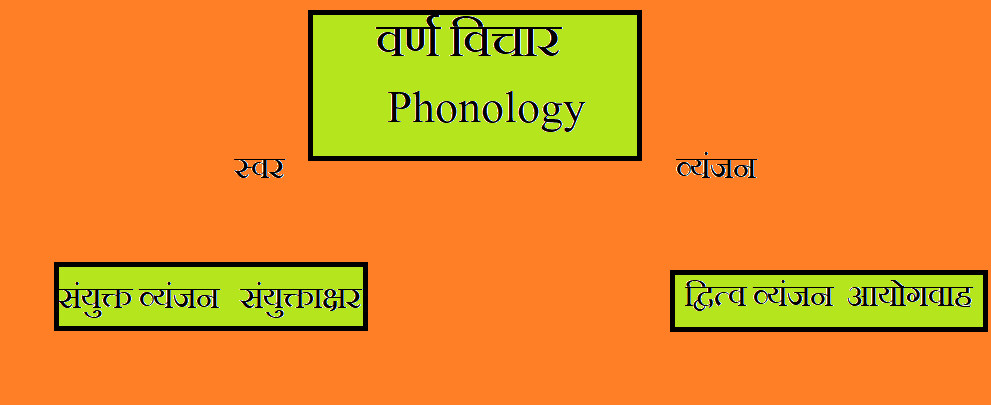

Phonology(Varna vichar): वर्ण व्यवस्था तथा वर्णो का वर्गीकरण

Phonology(Varna vichar) -वर्ण और वर्णमाला

दोस्तों आज के इस पोस्ट Phonology(Varna vichar) वर्ण विचार के इस भाग में हम वर्ण विचार को विस्तार पूर्वक समझेंगे। जिसमें हम वर्णों की उत्पत्ति उसके आकार उसके भेद तथा उच्चारण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि भाषा हमारी विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि भाषा बनती कैसे है?

तो दोस्तों भाषा वाक्य से मिलकर बनती है,और वाक्य पदबंध से, पदबंध पदों से, तथा पद शब्दों से और शब्द ध्वनियों के समूह से अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाया गया है। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते है।

ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं

तथा वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। इसी वर्णमाला के प्रयोग से हम हिंदी बोलना लिखना समझना सीखते हैं। इसलिए हम कह सकते है। वर्ण हिंदी भाषा की मूलभूत इकाई है।जो बड़े बड़े साहित्य की रचना करता हैं। तो आइए आज इसी संदर्भ में बिन्दुबार क्रम से वर्णों को जानने समझने का प्रयास करते है।

वर्णमाला की दो भागों में विभक्त किया जाता है। १ स्वर वर्ण और २ व्यंजन वर्ण। अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे पहचाने कि कौन स्वर है और कौन व्यंजन? तो इसका बहुत ही सरल उत्तर है। जो वर्ण का उच्चारण करते समय हमें किसी की भी सहायता ना लेनी पड़े वह स्वर वर्ण कहलाता है। अर्थात

वह ध्वनियाँ जो बिना किसी सहायता अर्थात जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी परेशानी या बाधा के मुख से निकले उसे स्वर वर्ण कहते हैं।

स्वर वर्ण- अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ ऑ अं अः

Phonology(Varna vichar)-स्वर वर्ण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु-

चुकी हिंदी में अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को अपनाया गया है। इसलिए सही उच्चारण तथा सही लेखन के लिए ऑ ध्वनि को शामिल किया गया हैं। जैसे -कॉलेज ,बॉल डॉक्टर आदि। ऑ आऔर औ के बीच की ध्वनि है। इसे भी स्वर वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। अं और अः को संयुक्त ध्वनि कहते हैं क्योंकि यह स्वर और व्यंजन का मिश्रित रूप है। इनकी रचना अ +ड़् (अनुस्वार )तथा अः की रचना अ +ह् (अनुस्वार) को मिलाकर हुई है । वही ऋ का उच्चारण र् +इ जैसा होता है । परन्तु लेखनी मे ऋतु,ऋद्धि का प्रयोग होता है । अतः इन्हें स्वर मे रखना सही प्रतीत होता है ।

स्वरों का वर्गीकरण- स्वर को दो भाग

मात्रा के आधार पर–

इनमें स्वरों के उच्चारण में समय लगने के आधार पर इसे दो वर्गों में विभक्त किया गया है। हस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर -हस्व का मतलब लघु अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उसे हस्व स्वर कहते हैं।

जैसे-अ,इ,उ,ऋ वहीं अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन जिन स्वरों के उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं

जैसे-आ,ई,ऊ,ए,ऐ,ओ,ऑ ।

उच्चारण के आधार पर-

निरनुनासिक – जिन स्वरों को बोलते समय हवा केवल मुख से निकले। जैसे-अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ऑ । सानुनासिक– जिन स्वरों को बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकले उसे सानु नासिका कहते हैं

जैसे-अँ ऑं इँ ईँ उँ ऊँ एँ ऐं ओं औं । दोस्तों कहीं कहीं हम पुरानी किताबों या वेदों में किसी शब्द के आगे ३ लिखा देखते हैं। इसे प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे -ओ३म् परंतु बदलते समय में प्लुत स्वर की अब कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अतः इसका प्रयोग न के बराबर होता है।

अयोगवाह -जो न तो स्वर हो और न तो व्यंजन हो उसे अयोगवाह कहते है। जैसे अनुस्वार,विसर्ग निरनुनासिक,अनुनासिक अयोगवाह है।

इन्हें भी जानें –Guptas Dynasty:Learn 8 Gallant Rulers of Gupta Period (क्लिक करे )

Phonology(Varna vichar)- व्यंजन वर्ण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु-

जैसा कि हमने स्वर में देखा था कि कुछ ध्वनि बिना सहायता के उच्चारित होती है। परंतु व्यंजन वर्ण में यह बिल्कुल विपरीत है अर्थात

व्यंजन वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण में वायु मार्ग में रुकावट पैदा होती है। तथा जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं

अर्थात व्यंजन स्वर के साथ मिलने पर ही वर्ण बनता है बिना स्वर का व्यंजन का अस्तित्व कठिन है। जैसे -क,ख,ग घ आदि । व्यंजन वर्ण में अन्य व्यंजनों का समावेश है जो निम्नलिखित है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन।

- संयुक्त व्यंजन- स्वर रहित व्यंजन को जब किसी स्वर सहित व्यंजनों से मिलाकर लिखे जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में क्ष,त्र,ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। इनका निर्माण कुछ इस तरह है -क्+ष = क्ष त्+र =त्र ज् +ञ =ज्ञ श्+र =श्र।

- संयुक्ताक्षर –जब दो अलग-अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो संयुक्ताक्षर बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन अ रहित होता है जबकि दूसरा व्यंजन अ या किसी अन्य स्वर सहित होता है जैसे-शक्ति,रक्त आदि।

- द्वित्व व्यंजन- जब दो समान व्यंजन इस प्रकार जुड़े की उसमे पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं जैसे-रस्सी दिग्गज आदि । ।

व्यंजनों का वर्गीकरण

उच्चारण के आधार पर- स्पर्श व्यंजन,अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन।

- स्पर्श व्यंजन- जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ,होंठ ,जीभ,तालु आदि स्पर्श से हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते है। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन के श्रेणी में आते है। इनकी संख्या 25 है।

- अंतस्थ व्यंजन– जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुँह के किसी भाग को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करती उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे -य र ल व अंतस्थ व्यंजन है।

- ऊष्म व्यंजन- इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुँह से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। और ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते है। जैसे -श,ष,स,ह।

श्वास के आधार – अल्पप्राण और महाप्राण।

- अल्पप्राण- जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम निकले अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण कहते है जैसे -क,ग,ड़,च,ज,ञ,ट,ड,ण,त,द,न,प,ब म,य,र,ल,व,ड़।

- महाप्राण– जब हवा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक निकले अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जैसे -खा,घ,झ,ठ,ढ,थ,ध,फ,भ,श,ष,स,ह,ढ़ । स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भागों में बाटते है। स्वतंत्र १ सघोष २ अघोष।

- सघोष- जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्र में स्वर तंत्रिकाओं से हवा टकराती हुई बाहर आती है उन्हें सघोष ध्वनि कहते हैं सभी स्वर अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवां व्यंजन जैसे – ग,घ,ड़ ज,झ,ञ,ड,ढ,ण,द,ध,न,ब,भ,म तथा य,र,ल,व,ह,ड़,ढ़,ज़ सघोष ध्वनियाँ है।

- अघोष- जिन ध्वनियाँ के उच्चारण के समय स्वर -तंत्रियाँ दूर दूर रहती है उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे -क,ख,च,छ,ट,ठ,त,थ,प,फ,तथा श,ष,स,फ़ अघोष ध्वनियाँ है।

उच्चारण स्थान के आधार पर इन्हें आठ भागो में बाँटा गया है

- १ ओष्ठ्य -जिसका उच्चारण दोनों होठों से होता है। जैसे -उ,ऊ,प,फ,बी,भ,म,

- २ दन्तोष्ठ्य -इनका उच्चारण ऊपर के दाँत और नीचे के होंठ से होता है। जैसे -व,फ़,

- ३ दंत्य -जब जीभ ऊपरी दाँत को छुए। -त,थ,द,ध।

- ४ वत्स्र्य -इनके उच्चारण में जीभ मसूढ़ों को छुए -न,र,ल,स,ज़।

- ५ तालव्य -जब जीभ तालु से छूती है -इ,ई,च,छ,ज,झ,ञ,य,श,ष।

- ६ पूर्व तालव्य -इसमें जीभ मूर्धा और तालु की संधि को छूती है -ट,ठ,ड,ढ,ण,ड़,ढ़।

- ७ कोमल तालव्य -इसमें जीभ तालु के सबसे पीछे के भाग को छूती है। -क,ख,ग,घ,ड़।

- ८ स्वरयंत्रीय -गले के अंदर स्वरयंत्र के मुख से उच्चारित होनेवाले वर्ण -ह।